絶対君主の最盛期を築いた、ルイ14世。黄金の監獄と呼ばれたベルサイユ宮殿に貴族たちを閉じ込めて徹底的に管理、多くの愛人を持ち「絶対王政」を築いたことでも有名な国王は、実際どのような人物だったのでしょうか。

この記事では、歴史の教科書ではふせられている好色のエピソードなども用いながら、プライベートからみる国王の人物像をのぞいていきたいとおもいます。

- わずか4歳にて王位を相続した生粋のフランス王太子

- 権力誇示がすごく、ウィッグやハイヒールで自分の存在を大きく見せた

- 多くの愛人をも落ち、それは周りを「国が傾くのでは」とヤキモキさせるほどであった

ルイ14世とは

朕は国家なり

わずか4歳で「フランス国王」となったルイ14世。

貴族の反乱に巻き込まれるなど幼少時代のトラウマもあり、大人になると権力誇示ともいえる、豪華な城「ヴェルサイユ宮殿」を建設しました。貴族たちをそこへ住まわせて、徹底的に管理、そこで生まれた「エチケット」や「マナー」は国内外へも広く広まっていきました。

極端な宗教改修や対外戦争は混乱を招き、フランスは衰退へと向かっていった (お金も使いすぎて国庫も大変なことになった) のですが、「フランス文化」は他国にとって憧れであり、お憧れの文化を根付かせた人物でもあります。

憧れのフランスを築いた!?

当時ヨーロッパだけでなく、ロシアまでもが、ヴェルサイユ宮殿に憧れ、軍事的および文化的な成功をフランスを賞賛するようになりました。またフランスのマナー、価値観なども模倣されるようになり、言語とともに世界へ広まっていきました。

彼は初期の改革にてフランスを中央集権化し、現代のフランス国家の礎を誕生させた人物でもあります。フランスをヨーロッパで卓越した地位に引き上げたのは、彼の功績が色濃く残っているともいわれています。

異常なまでの権力誇示

1661年、宰相を務めていたマザランが亡くなると、ルイ14世が政治の舵を握るようになりました。そう、あの名言「朕は国家なり」がようやく目覚めたときですね。

国の得はボクの得であり、ボクの損は国の損

これをモットーとして、ルイ14世は国政を牛耳るようになりました。見栄っぱりと権力誇示はお墨付きで、自分を「生きた偶像」として常に国内外へアピールするほどでしたので、肉体的にも精神的にもタフだったことは確かだったようです。

ときに太陽神アポロンに扮してバレエを踊り、自身が留守のときですら『ルイ14世の肖像画』に背を向けることは許されなかったそうです。

ウィッグとハイヒールで威厳さをアピール

ルイ14世はけして高い方ではなく、身長は160センチそこそこでありました。

そのため、7センチほど身長をかさ上げできるハイヒールを履き、まだ足りないとウィッグまでも身に付けていたといいます。ちなみにそれはただのウィッグではなく20センチもかさ上げしたもので、外出時はさらに羽飾りの帽子までかぶっていたそうです。

ちなみに他国にとって当時の「フランス」は憧れであり、そんな作られた王の姿も「最新のファッション」と見られていたのかもしれません。ちなみに、ルイ14世は寝るときのかつらをとる姿を決して臣下には見せなかったそうです。

廷臣も困らせた国王の好色

ルイ14世を語るに欠かせないものといえば「好色」でしょう。カトリック教徒ではありましたが、肉欲にはほとほとあらがうことができず、多くの愛妾を抱えていたといいます。

カトリックの信仰を無視して、多くの女性と関係をもつ国王に対して、周りはやきもきすることも多くありました。ときに「愛妾のせいで国が傾くのでは」と廷臣が心配するほどであったといいます。

王妃はスペイン出身

ちなみに王妃として迎えられたのは、スペインハプスブルク家の王女マリー・テレーズです。もちろん恋愛結婚などではなく、フランスとスペインとの友好の証として嫁いだ王女でありました。しかし、この結婚は彼女にとって、少なくとも幸せとはいえないものでした。

マリー・テレーズはフランス語を上手に話すことができず、スペイン訛りのフランス語は周囲をイラつかせ「スペイン女」と囁かれ、宮廷人から良い対応を受けられなかったのです。王の愛はいつだって、数多くいた愛人たちに向けられ、とくに公妾であったモンテスパン夫人への扱いは別格でありました。

寵愛されたモンテスパン夫人

「正妃を愛すなんてかっこ悪い」という風潮もあってからか、ルイ14世はとにかく多くの愛人をつくり、王妃マリー・テレーズはその噂をただ聞いているだけでした。王の愛はいつだって、数多くいた愛人たちに向けられ、とくに公妾であったモンテスパン夫人への扱いは別格でありました。

さらにモンテスパン夫人が王に、

王妃様をもっと大切にしてあげてはどうでしょう

と忠告することもあったというほどですから、王妃の屈辱と心の痛みははかりしれません。

しかし国王は、寵姫モンテスパン夫人との間には7人の子供をもうけており、そのうち何人かは正式に「王の子供」として認知されることとなりました。

愛情がなくなったら容赦なく

しかし、そんなモンテスパン夫人の天下にもやがては終わりがやってきます。

歳を重ねても国王の好色は止まらず、若い女性へ関心が傾くこともありました。王の寵愛を再び取り戻そうと彼女は、当時魔女と呼ばれていたラ・ヴォワザンの元へと訪れ、黒魔術など怪しい儀式に没頭するようになってしまいます。

しかし、ルイ14世の愛情は戻ることはありませんでした。それどころか、1677年、モンテスパン夫人はポアソン毒薬事件に関与したとして、宮廷での影響力と権力をすべて失うことになりました。必要がなければ容赦無く切り捨てる、いうなれば、ヴェルサイユ宮殿では、貴族も廷臣も愛人でさえも「国王の温情」が全てだったのでした。

好色はよいこと?

さて、ルイ14世は「良い王」だったのでしょうか、それとも「悪い王」だったのでしょうか。

宗教改修やムダな戦争などで散財したという意味では、あまり賢い王とはいえなかったかもしれませんね。しかし国王のいちばんの役割といえば「世継ぎを残すこと」です。もちろん血筋だけで人の価値が決まるわけではないのですが「国王」は別格、王は「血筋そのもの(※)」なのです。

誰にでも国王になれるというのであれば、野心家たちは玉座をめぐり、なりふり構わず争いを始めてしまうでしょう。王位継承者を「王の血統」のみに限定することは、いわば国の秩序を守ることと同義なのですね。そういった意味では、国王は多少「おばか」であっても、「精力家で好色」「子だくさん」であることがいちばんだったといえるのかもしれません。(※)「王」を意味するキングという言葉は元々、古ゲルマン語の「クーニ (血族・血縁)」が変化したものだといわれている

世継ぎは正妃との子孫

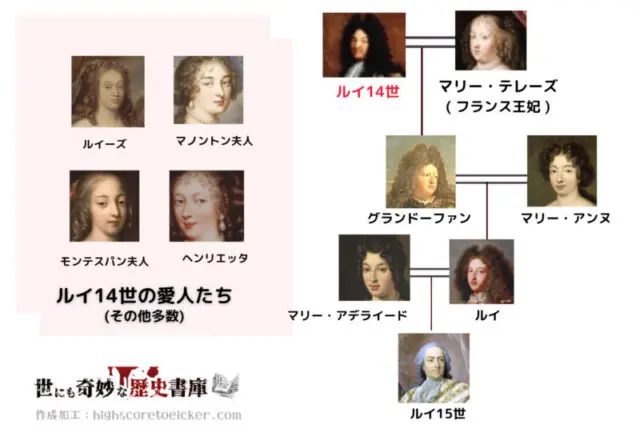

尚、ルイ14世は、76歳で亡くなりました。「フランス国王」を継いだのは、ルイ14世と王妃マリー・テレーズのひ孫ですね。ルイ14世と王妃の子供 (グランドーファン) 自身は即位することなく、49歳で亡くなってしまっています。

(ルイ14世の家系図)

(ルイ14世の家系図)

ルイ14世は、弟フィリップの嫁ヘンリエッタとも愛人関係にあったといいます。このように、たくさんの女性との間に関係をもったルイ14世ですが、結局後を継ぐことになったのは正妃マリー・テレーズとの子孫でありました。

尚、マリー・テレーズはフランスと母国スペインが戦争になったときも、フランス王妃として経験な王妃を演じました。ルイ14世はそんな彼女を信頼し、戦争にでるときには彼女に摂政を任せるなど、信頼関係ができていた部分も垣間見られるのでした。

まとめ

わずか4歳にて王位を相続した生粋のフランス王太子。

権力誇示がすごく、ウィッグやハイヒールで自分の存在を大きく見せる、見栄っ張りなところがありました。好色がすごく、それは「国が傾くのでは」と周りをヤキモキさせるほどであったといいますが、それは「世継ぎを残すこと」こそが仕事の国王としては逆に良いことであったともいえるかもしれません。

ちなみに、「側室」とはちがい、「公妾」の子は、王位継承権を持たないのが普通です。例外はあるでしょうが、公妾の子は父王から爵位をもらい、一貴族となるか庶子として育つのが通例だったのです。子を宿すのが役目の「側室」とはちょっと扱いが違うのですね。

そして公妾は「公式な地位」であり、宮廷の政治や文化を支えるような役目も担っていたのです。子を宿す役目が側室だとすると、どちらかというと「廷臣」に近いかもしれませんね。

コメント